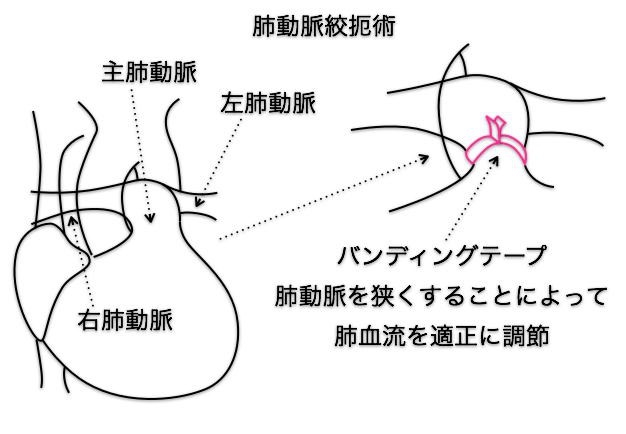

肺動脈絞扼術(肺動脈バンディング、Pulmonary Artery Banding、PAB)

心臓の中の壁に穴が開いていて、静脈血(本来は肺へ向かう血液)と動脈血(本来は全身へ向かう血液)が混ざり合ってしまうような疾患の場合、全身と比較して肺の血管は柔らかく、血液が流れ込みやすい(血管抵抗が低い)ため、全身と比較し肺にたくさんの血液が流れるようになります。その結果、うっ血性心不全となり、呼吸が荒く、ミルクが飲みにくくなり、体重も増えなくなります。また、その状態で長期間放っておくと、肺血管が痛み、肺高血圧症(肺に血液が流れにくい状態)が進行し、治療が困難な状態になってしまうので(アイゼンメンジャー症候群)、そうなってしまう前に治療を開始する必要があります。開心術(人工心肺を使用し、心臓内修復を行う手術)は心臓にも全身にも負担がかかるので、いったん肺血流を制御する手術(肺動脈絞扼術)を行うことがあります。

この手術は、肺動脈(主肺動脈)の周りにリボン状のテープを小さく巻いて、肺動脈を細くすることによって、物理的に肺血管抵抗を上げ、肺に血液が流れすぎないようにする手術です(結果全身に流れる血液が増える)。他に異常がない限り、人工心肺を使うことも心臓を止める必要もありません。バンディングを行い肺血流を制限することで、うっ血性心不全を改善させ、ミルクが飲め、体重・体力も増えて、根治手術を目指せるようになります。

心臓の中の壁に穴が開いていて、静脈血(本来は肺へ向かう血液)と動脈血(本来は全身へ向かう血液)が混ざり合ってしまうような疾患の場合、全身と比較して肺の血管は柔らかく、血液が流れ込みやすい(血管抵抗が低い)ため、全身と比較し肺にたくさんの血液が流れるようになります。その結果、うっ血性心不全となり、呼吸が荒く、ミルクが飲みにくくなり、体重も増えなくなります。また、その状態で長期間放っておくと、肺血管が痛み、肺高血圧症(肺に血液が流れにくい状態)が進行し、治療が困難な状態になってしまうので(アイゼンメンジャー症候群)、そうなってしまう前に治療を開始する必要があります。開心術(人工心肺を使用し、心臓内修復を行う手術)は心臓にも全身にも負担がかかるので、いったん肺血流を制御する手術(肺動脈絞扼術)を行うことがあります。

この手術は、肺動脈(主肺動脈)の周りにリボン状のテープを小さく巻いて、肺動脈を細くすることによって、物理的に肺血管抵抗を上げ、肺に血液が流れすぎないようにする手術です(結果全身に流れる血液が増える)。他に異常がない限り、人工心肺を使うことも心臓を止める必要もありません。バンディングを行い肺血流を制限することで、うっ血性心不全を改善させ、ミルクが飲め、体重・体力も増えて、根治手術を目指せるようになります。

冒頭の、心臓の中で静脈血と動脈血が混ざり合ってしまう病気の例として、次のようなものがあります。

「心不全はあるが、チアノーゼはないもの」(チアノーゼ(低酸素血症)とは、静脈血が動脈血に混ざることによって、血液の中の酸素が少なくなる状態を指します。)

例:心室中隔欠損症や房室中隔欠損症(心内膜床欠損症)など。

「心不全があり、同時にチアノーゼもあるもの」

例:三尖弁閉鎖症や単心室症など。

ちなみに、両側肺動脈絞扼術とは名前は似ていますが、少し目的や血流方向が異なることが多いので、別の手術だと考えてください。両側肺動脈絞扼術のページ参照)。

肺動脈バンディングは調節が難しいことがあります。まず、成長させるための手術ですが、いったんバンディングを行うと、成長に伴い相対的にきつく締まってきます。そのため、酸素飽和度が低下し、心機能に影響し成長が止まってしまうことも考えられます。それを考慮し緩くすることは当面の成長を妨げる可能性があります。また、テープ自体が移動し、肺動脈の変形を起こすこともあります。時に再調整や再介入、あるいは早めの根治術となることもあります。

「心不全はあるが、チアノーゼはないもの」(チアノーゼ(低酸素血症)とは、静脈血が動脈血に混ざることによって、血液の中の酸素が少なくなる状態を指します。)

例:心室中隔欠損症や房室中隔欠損症(心内膜床欠損症)など。

「心不全があり、同時にチアノーゼもあるもの」

例:三尖弁閉鎖症や単心室症など。

ちなみに、両側肺動脈絞扼術とは名前は似ていますが、少し目的や血流方向が異なることが多いので、別の手術だと考えてください。両側肺動脈絞扼術のページ参照)。

肺動脈バンディングは調節が難しいことがあります。まず、成長させるための手術ですが、いったんバンディングを行うと、成長に伴い相対的にきつく締まってきます。そのため、酸素飽和度が低下し、心機能に影響し成長が止まってしまうことも考えられます。それを考慮し緩くすることは当面の成長を妨げる可能性があります。また、テープ自体が移動し、肺動脈の変形を起こすこともあります。時に再調整や再介入、あるいは早めの根治術となることもあります。