無脾症候群(右側相同心臓)に対する外科治療

無脾症候群は、いわゆる内臓錯位症候群に属し、かつ右側相同という、本来右側にある臓器が左右に存在する疾患群になります。名前の通り、左側にある内臓臓器である脾臓は存在しないか、あるは極めて痕跡的です。

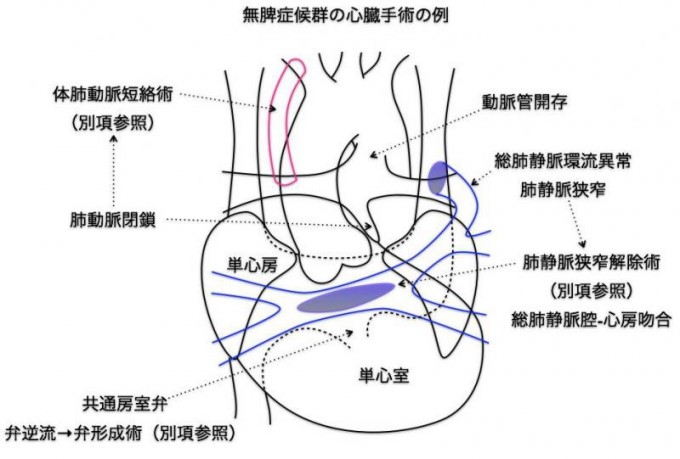

この症候群の場合、心臓はほぼ全例が単心室(心室が一つ)であるため、単心室治療(機能的根治術。多くはグレン手術を経てフォンタン手術)を目指すことになります。無脾症候群に特徴的な心内奇形としては1.肺動脈の形態異常2.肺静脈の形態異常3.共通房室弁の形態異常の3つが挙げられます。

肺動脈の形態異常

肺動脈の形によって、太いもの、細いもの(肺動脈狭窄)、完全に閉じているもの(肺動脈閉鎖)の三つに分けられます。肺動脈が太い場合、肺にたくさんの血液が流れてしまうので(心不全)、肺動脈絞扼術を行う必要があります。肺動脈弁が閉鎖している場合、肺へ酸素をもらいにいく血液(肺血流)は大動脈から流れていて(動脈管や側副血管)、肺血流は多すぎたり(心不全)、少なすぎたり(チアノーゼ)、非常に不安定な状態になります。そのため、人工の血管を使って安定した肺血流路(大動脈から肺動脈へ)を作る必要があります(体肺動脈短絡術、シャント手術を参照)。肺動脈が細い場合は、肺血流の調整に加えて、単心室治療戦略の第2・第3段階に進むために十分な肺血管の成長を促す手術として体肺動脈短絡術や肺動脈形成術を行います。

肺静脈の形態異常

肺静脈(肺で酸素を取り込んだ新しい血液が心臓に戻ってくるときに通る血管)の異常がある場合(総肺静脈環流異常)、その途中に血液が通りにくい部分が生じてしまうことが多く(肺静脈狭窄)、肺うっ血(呼吸困難、心不全)を起こしてしまいます。そのため、肺静脈と心房を直接つなぎ直して、正常に近い状態にする必要があります(総肺静脈環流異常修復術、肺静脈狭窄解除術)。無脾症候群ではかなりの高確率で総肺静脈還流異常を合併しますが、肺静脈狭窄がなければそこまで問題にはなりません。一方、肺静脈狭窄がある場合はいち早く介入が必要になります。

無脾症候群は、いわゆる内臓錯位症候群に属し、かつ右側相同という、本来右側にある臓器が左右に存在する疾患群になります。名前の通り、左側にある内臓臓器である脾臓は存在しないか、あるは極めて痕跡的です。

この症候群の場合、心臓はほぼ全例が単心室(心室が一つ)であるため、単心室治療(機能的根治術。多くはグレン手術を経てフォンタン手術)を目指すことになります。無脾症候群に特徴的な心内奇形としては1.肺動脈の形態異常2.肺静脈の形態異常3.共通房室弁の形態異常の3つが挙げられます。

肺動脈の形態異常

肺動脈の形によって、太いもの、細いもの(肺動脈狭窄)、完全に閉じているもの(肺動脈閉鎖)の三つに分けられます。肺動脈が太い場合、肺にたくさんの血液が流れてしまうので(心不全)、肺動脈絞扼術を行う必要があります。肺動脈弁が閉鎖している場合、肺へ酸素をもらいにいく血液(肺血流)は大動脈から流れていて(動脈管や側副血管)、肺血流は多すぎたり(心不全)、少なすぎたり(チアノーゼ)、非常に不安定な状態になります。そのため、人工の血管を使って安定した肺血流路(大動脈から肺動脈へ)を作る必要があります(体肺動脈短絡術、シャント手術を参照)。肺動脈が細い場合は、肺血流の調整に加えて、単心室治療戦略の第2・第3段階に進むために十分な肺血管の成長を促す手術として体肺動脈短絡術や肺動脈形成術を行います。

肺静脈の形態異常

肺静脈(肺で酸素を取り込んだ新しい血液が心臓に戻ってくるときに通る血管)の異常がある場合(総肺静脈環流異常)、その途中に血液が通りにくい部分が生じてしまうことが多く(肺静脈狭窄)、肺うっ血(呼吸困難、心不全)を起こしてしまいます。そのため、肺静脈と心房を直接つなぎ直して、正常に近い状態にする必要があります(総肺静脈環流異常修復術、肺静脈狭窄解除術)。無脾症候群ではかなりの高確率で総肺静脈還流異常を合併しますが、肺静脈狭窄がなければそこまで問題にはなりません。一方、肺静脈狭窄がある場合はいち早く介入が必要になります。

共通房室弁の形態異常

心房と心室のあいだの弁(共通房室弁)の異常によって、血液の逆流が出現し、心不全が悪化している場合は、弁を修復して(弁形成術)、逆流を減らす必要があります。無脾症候群では共通房室弁の形態が多岐に分かれており、弁形成は非常に困難である場合が少なくありません。かなり弁が悪い場合でも、器械弁が入る体格になるまで数回弁へ治療介入することがあります

心房と心室のあいだの弁(共通房室弁)の異常によって、血液の逆流が出現し、心不全が悪化している場合は、弁を修復して(弁形成術)、逆流を減らす必要があります。無脾症候群では共通房室弁の形態が多岐に分かれており、弁形成は非常に困難である場合が少なくありません。かなり弁が悪い場合でも、器械弁が入る体格になるまで数回弁へ治療介入することがあります

長期間チアノーゼが続く病気の場合、肺に異常な血管が発達して(側副血管)、グレン手術やフォンタン手術の妨げになることがあります。この場合は、これらの血管を閉じる手術(側副血行処理)が必要になります。また、無脾症候群では不整脈を伴うことが多いため、不整脈治療やペースメーカー治療が必要になります。それ以外にも、感染症に対する抵抗性が低かったり、横隔膜ヘルニアなど内臓系の異常や呼吸への負担など、数多く乗り越えないといけない問題があり、現在でも治療の難しい症候群と言えます。当院では、無脾症候群に対する外科治療は以前より積極的に取り組んでいます。